| Los Details |

|

|

Hier finden Sie die Details zu diesem Los.

Weitere Optionen haben Sie, wenn Sie angemeldet sind.

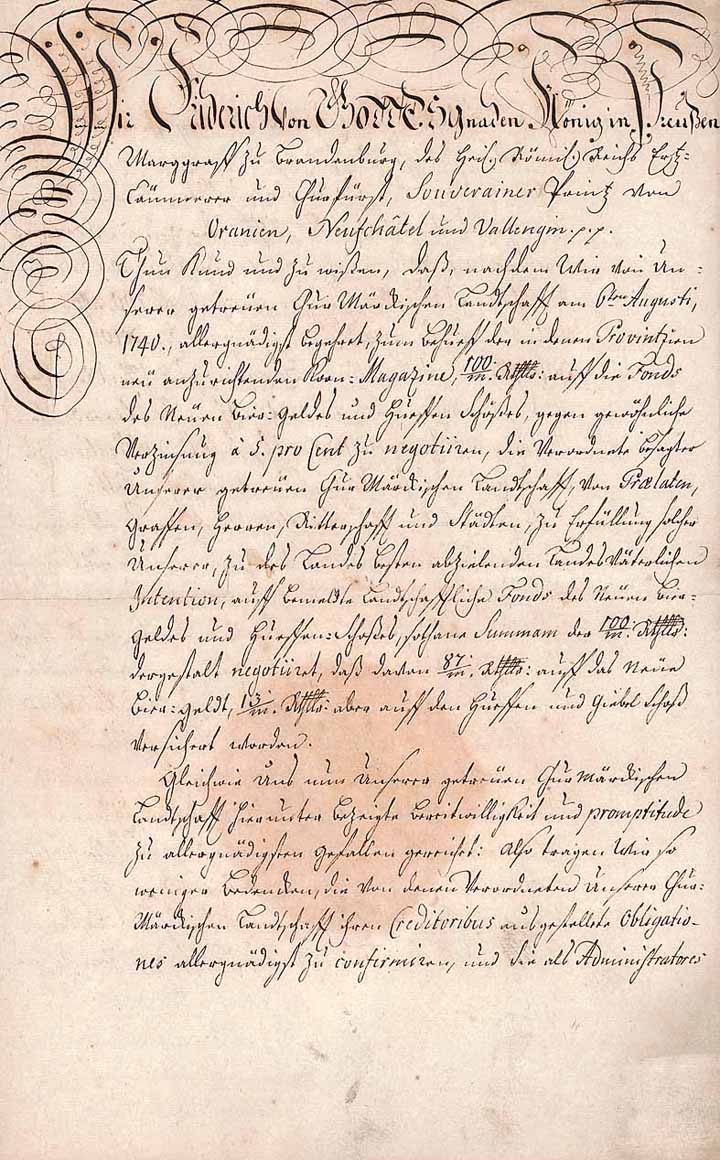

| Vorheriges Los | Zurück | Nächstes Los | | Losnr.: | 647 (Deutschland bis 1869 (Industrielle Revolution)) | | Titel: | Friderich von Gottes Gnaden König in Preußen | | Auflistung: | 5 % Obl. 1.000 Thaler 31.1.1741 (R12). | | Ausruf: | 6.000,00 EUR | Ausgabe-

datum: | 31.01.1741 | Ausgabe-

ort: | Berlin | | Abbildung: |  | | Info: | Friedrich der Große wurde 1712 als Sohn Friedrich Wilhelms I. und der Prinzessin Sophie Dorothea von Hannover geboren. Die Grundsätze seiner Erziehung legte der Vater selbst fest: Friedrich sollte nach seinem Ebenbild zu einem guten Christen, Soldaten und Verwalter herangezogen, zur Selbstbeherrschung und Selbständigkeit angehalten werden. Reicher und vielseitiger veranlagt als der Vater, widerstrebte dem Sohn der auferlegte Zwang und die pedantische, einseitig praktische und militärische Erziehung. Während seine Mutter, seine ältere Schwester Wilhelmine und sein Lehrer Duhan bei ihm an Einfluss gewannen, indem sie seine heimlich gepflegten Vorlieben für die Musik, Dichtkunst und französische Literatur unterstützten und nährten, schürte der Vater die unverhohlene Abneigung des Sohnes. Ihren Höhepunkt erreichten die Spannungen, als Friedrich Wilhelms Versuch, seinen Sohn mit einer englischen Prinzessin zu vermählen, scheiterten. Der Kronprinz sah die Chancen, sich aus den väterlichen Klauen zu befreien, schwinden. Nach neuerlichen Zwängen entschloss er sich 1730 zur Flucht nach England, deren Vorbereitung seine Jugendfreunde von Katte und von Keith trafen. Das Unternehmen misslang: Friedrich wurde als Deserteur verhaftet, von Katte unter den Fenstern des Kronprinzen hingerichtet. Nach einer strengen Haft erschien Friedrich erstmals 1731 bei der Hochzeit seiner Schwester Wilhelmine wieder bei Hofe in Berlin. Im nächsten Jahr erhielt er mit dem Infanterieregiment in Ruppin erste, rehabilitierende Amtswürden. 1733 zwang ihn sein Vater zur Hochzeit mit der Prinzessin Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel. 1736 bezog er mit ihr das neue, von Knobelsdorff ausgebaute Schloss zu Rheinsberg. Ungestört konnte er nun, umgeben von gleichgesinnten Freunden, ein geselliges und heiteres Leben führen und seinen Lieblingsthemen, der Musik und der Philosophie, nachgehen. Er führte einen regen Briefwechsel mit Voltaire und wandte sich zusehends den Ideen John Lockes zu. Gleichzeitig bereitete sich Friedrich aber auch ernsthaft auf seine künftige Herrscherrolle vor, selbst für die militärischen und ökonomischen Bestrebungen seines Vaters entwickelte er jetzt zusehends Verständnis. Als Friedrich Wilhelm 1740 starb, waren Vater und Sohn vollständig ausgesöhnt. Am 31.5.1740 bestieg Friedrich den Thron Preußens. Mit Feuereifer übernahm er die Regierungsgeschäfte und führte weitgreifende Reformen und Neuerungen ein: die Akademie der Wissenschaften wurde neu hergestellt, Pressefreiheit für literarische und wissenschaftliche Fragen wurde verkündet, für die christlichen Konfessionen wurde die Religionsfreiheit proklamiert, die Justiz wurde verbessert und das Strafrecht gemildert. Das Wesen der Verwaltung des Vaters sowie die Besetzung der Beamten- und Offiziersstellen blieben jedoch im Wesentlichen unberührt. Eine der ersten Regierungshandlungen war die Einrichtung von 17 Bataillonen, eines Husarenregiments und des Regiments Garde du Corps. Persönliche Ruhmbegierde und der Wunsch, Preußen auch im Ausland Ansehen zu verschaffen, führten Friedrich auf das Feld der großen Politik und auf das der kriegerischen Aktion: nachdem 1740 der letzte habsburger Kaiser Karl VI. starb, erhob sich ein Streit über das österreichische Erbe. Friedrich sah die Chance, die große, reiche und trefflich gelegene Provinz Schlesien zu gewinnen. Im Dezember 1740 begann er den 1. Schlesischen Krieg, aus dem er im Juni 1742 erfolgreich herausging: im Frieden von Breslau wurden ihm Schlesien bis zur Oppa und die Grafschaft Glatz zugesprochen. Der preußische Staat wurde damit um die Hälfte seines bisherigen Territoriums vergrößert. 1744 starb das Fürstenhaus in Ostfriesland aus und Friedrich nahm, aufgrund einer Anwartschaft, die sein Großvater erlangt hatte, sofort Besitz von dem Lande (ebenso 1772 Westpreußen, aber ohne Danzig und Thorn). Mit Besorgnis sah Friedrich die Erfolge der österreichischen Kaiserin Maria Theresia, die den deutschen Kaiser Karl VII., dem Friedrich auf den Thron verholfen hatte, niederwarf. Deshalb schloss Friedrich 1744 ein Bündnis mit Frankreich sowie die Frankfurter Union mit Bayern, Pfalz und Hessen-Kassel. Im Aug. 1744 drang er als Bundesgenosse des Kaisers in Böhmen ein, gewann anfänglich schnelle Erfolge, wurde dann aber nach Schlesien zurückgeworfen. Der im Dezember geschlossene Frieden von Dresden brachte zwar keine territorialen Veränderungen mit sich, doch hatte Friedrich mit dem 2. Schlesischen Krieg erreicht, dass Bayern, welches Maria Theresia im Frieden von Füssen an den Sohn Karl VII. zurückgegeben hatte, vor der Einverleibung in die österreichische Monarchie bewahrt wurde. Die folgenden Friedensjahre nutzte Friedrich zur Hebung des Wohlstandes seines Landes und zur Verbesserung der Verwaltung seines Staates. Die Kosten für sein wachsendes Heer versuchte er nicht über Steuerhebungen, sondern über eine florierende Wirtschaft und damit erhöhte Einnahmen des Staates zu decken: neue Industrien wurden eingeführt, die Infrastruktur durch den Bau von Kanälen verbessert, in Pommern und im Oderbruch wurden zahlreiche Dörfer begründet. Nachdem sich aber Österreich und Russland 1746 zusammenschlossen, entwickelte sich eine neue Kriegsgefahr. Friedrich sah sich gezwungen, dem drohenden Angriff zuvorzukommen. Nur von England und einigen norddeutschen Fürsten unterstützt, begann er den Siebenjährigen Krieg. Aus diesem Krieg führte er Preußen zwar als führende europäische Macht, die als zweite deutsche Großmacht anerkannt wurde, heraus, jedoch lag das Innere des Landes danieder. Ab 1763 war der Aufbau seines Staates eine prioritäre Aufgabe. Durch Zentralisierung und Einrichtung von Fachdepartements baute er das Werk seines Vaters bürokratisch aus, durch Monopole, straffe Steuerpolitik und scharfen Merkantilismus versuchte er rigoros, die Volkswirtschaft und die Staatseinnahmen zu heben. Um den schwer geschädigten Rittergutsbesitzern zu helfen, richtete er, zuerst in Schlesien, die landwirtschaftlichen Kreditinstitute, die Landschaften, ein, die für niedrigen Zinsfuß dem Adel das zur Herstellung der Güter notwendige Geld vorschossen. Im Gegensatz zu seinem Vater sah er im Adel nicht mehr den Feind der Krone, er hatte das adlige Offizierskorps im Krieg als seine beste Stütze schätzen gelernt. Mit Unterstützung der Regierung wurden Handelskompanien gegründet, die sich teilweise schnell und glänzend entfalteten. Nicht minder sorgte Friedrich für das Aufblühen der Landwirtschaft und die Kolonisation der wüst liegenden Landstriche: so wurde das reiche Land des Oderbruches kultiviert, ebenso der Warthebruch, der Netzebruch und die Plönniederung. Die Swine wurde schiffbar gemacht und der Hafen von Swinemünde angelegt. Um den Bauernstand zu heben, fuhr Friedrich fort, die Leibeigenschaft - wenigstens auf den königlichen Domänen - zu beseitigen. Die gleiche segensreiche Reform auf die ritterschaftlichen Güter auszudehnen, war der König nicht im Stande, obwohl er einige Anläufe dazu unternahm. Auch führte er von 1763-71 ein allgemeines Schulwesen ein. Am Abend seines Lebens gelang es Friedrich eine alte Idee umzusetzen: er vereinte die meisten deutschen Staaten unter Führung Preußens zu einer großen Allianz, durch die Deutschland vor der Übermacht Österreichs gesichert wurde. Von der Gicht und zuletzt von der Wassersucht schwer geplagt, starb Friedrich 1786. Da seine Ehe kinderlos blieb, folgte ihm sein Neffe Friedrich Wilhelm II. auf den Thron. Friedrich war der Hauptvertreter des aufgeklärten Despotismus, ein vollkommener Selbstherrscher, der aber seine Herrscherrolle als eine ernste, heilige Pflicht, als ein Aufgehen im Dienste des Volkes ansah - auch wenn er den Bestand seines Volkes und seines Staates oft aufs Spiel setzte. So wie er sich selbst als "den ersten Diener des Staat | | Besonder-heiten: | Handschriftlich geschriebenes Doppelblatt, inwendig großes, papiergedecktes Siegel mit Königswappen. Mit Originalunterschrift Friedrich des Großen, mit der er den Erhalt von 1.000 Thalern von dem Kaufmann Bartholomäus Riese zur Finanzierung des 1. Schlesischen Krieges von 1740-42 quittierte. | | Verfügbar: | Hochinteressante und sehr bedeutende Rarität. (R 12) | | Erhaltung: | Für das Alter gut erhalten, leichte Verfärbungen Mittelfalte hinterklebt, leichte Papierverluste in der Verzierung durch Tintenfraß. Museal. VF. | | Zuschlag: | 6.500,00 EUR |

| | Vorheriges Los | Zurück | Nächstes Los |

Alle Wertpapiere stammen aus unserer Bilddatenbank. Es kann deshalb vorkommen, dass bei Abbildungen auf Archivmaterial zurückgegriffen wird. Die Stückenummer des abgebildeten Wertpapiers kann also von der Nummer des zu versteigernden Wertpapiers abweichen. |

|